・第一部から第三部の振り返り

第一部ではテレビドラマの制作現場が俳優にとって「育成の場」にはなり得ない理由を明らかにした。台本が完成しないまま撮影が始まり、役の結末さえ分からない状況で演技を強いられる。さらにカット割りと立ち位置に縛られ、俳優は役を「生きる」よりも「配置される」存在に近づいてしまう現実を語った。

第二部では映画を取り上げ、映像作品でありながら映画が俳優に成長の余地を与える理由を整理した。映画には方向性が示された台本があり、作品全体の弧を描く中で役を掘り下げることができる。だが一方で、撮影は断片的であり、役を連続的に生きる経験は限定的であることも確認した。

第三部では舞台を考察し、稽古という長い鍛錬の時間、共演者との生きた関係性、観客の存在による緊張感が、俳優を最も鍛えることを述べた。しかし現代では、舞台よりもテレビに出演する方が知名度や収入を得やすく、若手俳優が育成期に舞台を避けてしまう逆転現象も指摘した。

ここまでを踏まえた上で、第四部では「テレビドラマの台頭が俳優業界全体に何をもたらしたのか」、そして「俳優育成の未来をどう考えるべきか」を総括したい。

・テレビドラマ台頭の功罪

戦後、日本の娯楽の中心は舞台や映画からテレビへと移行した。テレビドラマは家庭に居ながら物語を楽しめる身近な娯楽となり、視聴率と広告収入を原動力に巨大な市場を築き上げた。

この流れ自体は社会にとって大きな恩恵だった。俳優という存在が全国の家庭に浸透し、多くの人がドラマを通じて心を動かされ、俳優という仕事の価値を身近に感じられるようになった。

しかし功があれば罪もある。テレビドラマは「商品」としての性格を強めた。スポンサー企業や放送局にとっては、芸術よりも「視聴率」と「広告効果」が優先される。したがって、作品の完成度や俳優の演技力よりも、キャスティングの話題性や知名度が重視される傾向が強まった。

その結果、俳優が育成される場としての舞台や映画が相対的に軽視されはじめ、若手が「まずテレビに出て売れること」を目標にする風潮が強まっていった。

これこそが、テレビドラマの台頭が俳優業界に与えた最大の副作用である。

・「演技力を必要としない場」で評価が上がる現実

現代では舞台や映画よりテレビの方が知名度を得やすく、収入も高い。視聴率が高ければ俳優の商品価値は一気に上がり、CM契約や次の出演に繋がる。

ここで評価されるのは「演技の技術」そのものではなく、「視聴者に名前を覚えられること」である。

技術を磨く舞台よりも、「演技力を必要としない」テレビの仕事の方が商品価値としての評価は格段に上がりやすい。だが、商品価値が上がることと俳優としての地力が育つことは別問題だ。

若くしてテレビで売れても、舞台や映画で役を掘り下げる経験を積まなければ、俳優としての成長はすぐに頭打ちになる。その結果、数年で消費され尽くし、業界から姿を消してしまう者も少なくない。

これは俳優個人の問題であると同時に、業界構造の問題でもある。

芸能事務所は短期的な収益を優先するため、育成よりも即戦力の商品化に力を注ぐ。テレビ局もスポンサーの意向を優先する。結果として、俳優育成の長期的な視点はどこかに置き去りにされている。

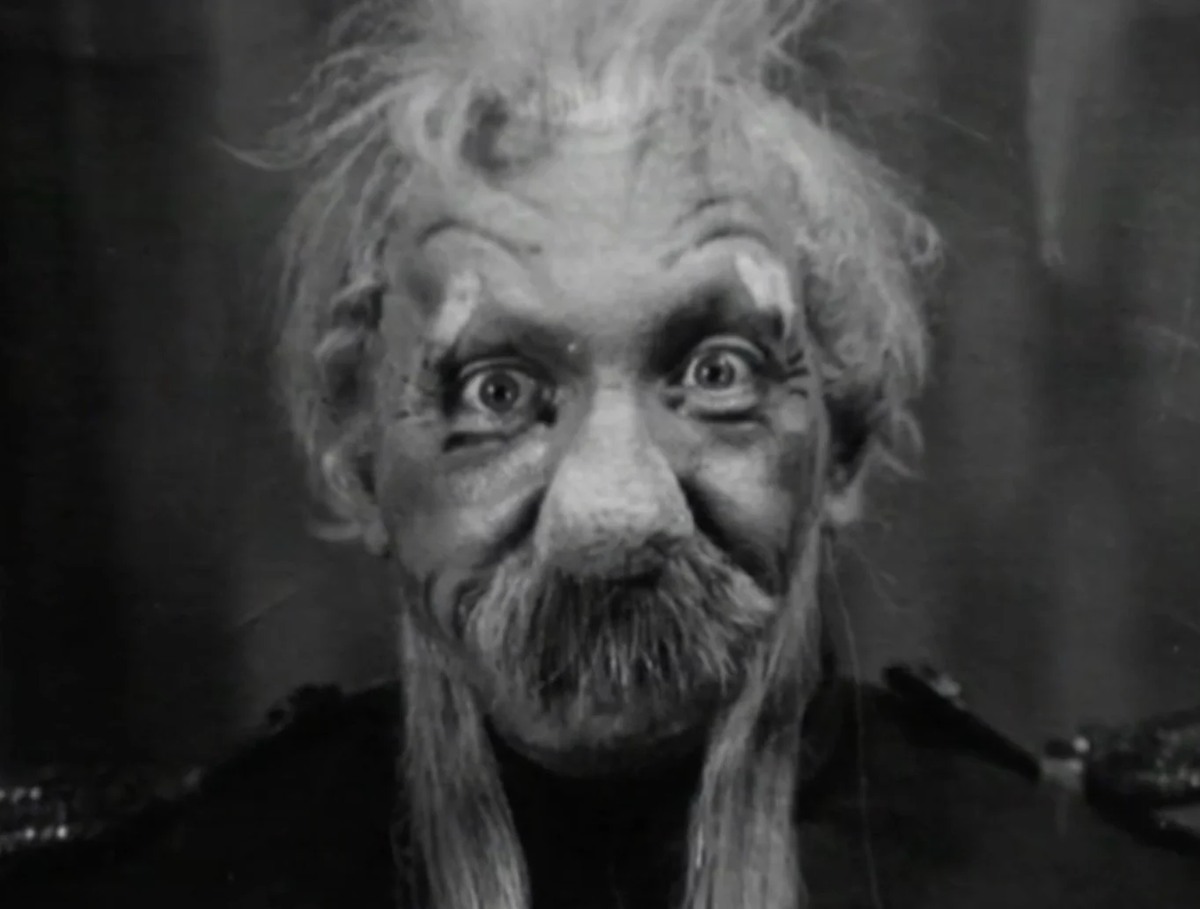

<マイケル・チェーホフ>

・テレビドラマを超える俳優へ

「テレビドラマでは俳優は育たない」――この言葉はテレビドラマを否定するものではない。テレビは社会に不可欠なメディアであり、俳優の知名度を広げるためにも重要な場だ。

だが、テレビの現場だけに身を置いていては俳優は育たない。舞台や映画で鍛えられた力があってこそ、テレビでも「本物」として輝き続けることができる。

俳優が短期的な商品価値に消費されるのではなく、長期的に芸術家として成長していくためには、本人が意識を持ち、周囲も教育の在り方を変えていく必要がある。

これからの俳優に問われているのは――「どこで商品価値を得るか」ではなく「どこで俳優として育つか」ではないだろうか。そしてその答えは明白だ。俳優を俳優たらしめるのは、舞台であり、映画であり、芸術としての訓練である。

テレビはその成果を世に広げる舞台にすぎない。俳優として生きるならば「育つ場」と「売れる場」を見極めて欲しいと切に願う。

次回【第50回】演技で最も難しいとされること【感情を完璧にコントロールする方法】(第一部)

前回